Wie Sie mit Konflikten im Job umgehen

Nicht immer geht es friedlich im Job zu. Anstreben können Sie friedvollen Umgang mit Kollegen aber allemal.

Harmonisch soll es zugehen auf der Arbeit. Es muss nicht gleich „Friede, Freude, Eierkuchen“ sein, aber zumindest ein friedliches Miteinander mit Respekt und einer offenen Diskussionskultur. Auch unangenehme Dinge, wie unterschiedliche Meinungen oder Interessen, müssen dabei ausgesprochen werden, um die Arbeitsatmosphäre nicht zu vergiften. Dabei können Sie sich, wie zwei tektonische Erdplatten, an der Meinung Ihres Gegenübers reiben, was unweigerlich zum Ausbruch eines Konflikts führt. Wie gehen Sie mit solchen Streits um und wie lösen Sie sie?

Quellen für Konflikte

Erkennen Sie den Ursprung eines Konflikts, wissen Sie ihn auch am besten zu lösen. Das funktioniert wie ein wirkungsvolles Medikament, das die Ursachen einer Krankheit bekämpft, statt nur die Symptome anzugehen. Woher diese Konflikte aber kommen, erfahren Sie nachfolgend.

Innerer Konflikt (intro-personell)

Es werkelt in Ihrem Inneren. Ihre Seele ist unruhig, weil Sie mit sich selbst hadern. Oft spielt dabei eine Entscheidung, die Sie nicht treffen (wollen), eine Rolle. Werner Stangl, Professor an der Universität Linz, unterscheidet drei Konfliktsituation, in denen Sie jeweils zwei Möglichkeiten haben:

Option A und B führen jeweils zu einem positiven Ergebnis

A und B schließen sich jeweils aus.

Beispiel: Ihr Betrieb bietet gesundheitsfördernde Maßnahmen an, die Sie in der Arbeitszeit wahrnehmen dürfen. Sie müssen sich nun für A) die Laufgruppe oder B) Rückengymnastik entscheiden. Beides wird Ihrer Gesundheit gut tun.

Option A und B führen jeweils zu einem negativen Ergebnis

Sie müssen zumindest ein Übel in Kauf nehmen.

Beispiel: Ihre Kollegen haben bereits die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr abgegeben. Nun sind sie an der Reihe, müssen allerdings einen Kompromiss eingehen: A) Sie gehen zur gleichen Zeit wie Ihr ungeliebter Kollege in den 3-wöchigen Sommerurlaub und müssen dann aber den Herbst mit ihm am Arbeitsplatz überstehen. Oder B) Sie schwitzen für 3 Wochen im sommerlichen Büro und gehen zur Herbstzeit in den Urlaub, vermeiden aber die längere Zusammenarbeit mit diesem Kollegen. Ein Dilemma, das jeweils Verzicht nach sich zieht.

Option A und B bergen positive und negative Konsequenzen.

Beispiel für die Situation, dass Sie wegen des neuen Jobs nach Berlin gezogen sind.

A) Sie entscheiden sich für eine Mietwohnung am Stadtrand, weil sie preiswert ist. Andererseits liegt sie eine Stunde vom Zentrum entfernt, wo aber Ihre Arbeitskollegen, mit denen Sie sich auch privat gut verstehen, wohnen.

B) Ihre Mietwohnung ist im Stadtzentrum und fußläufig in 10 Minuten von der Arbeit zu erreichen, Ihre Kollegen wohnen aber außerhalb von Berlin. Ihr Chef weiß, wie nah Sie von der Arbeitsstätte wohnen und weiß auch, dass Sie neu sind, sich also in Ihrer neuen Position beweisen müssen. Daher bittet er Sie häufig, in Notfällen „kurz vorbeizukommen“ und „schnell mal auszuhelfen“.

Einen solchen inneren Konflikt können Sie vor sich hertragen und in ein Gespräch mit einer weiteren Person bringen. Die mögliche Folge: Ein inter-personeller Konflikt.

Zwischen zwei oder mehreren Personen (inter-personell)

Auch wenn Arbeit und Privates gerne voneinander getrennt wird, nehmen Sie auch private Konflikte mit an den Arbeitsplatz. Dort treffen dann verschiedene Interessen aufeinander, die häufig Gegenstand des inter-personellen Konflikts sind. Ein Cocktail aus Interessengegensätzen, die aus unterschiedlichen Wertvorstellungen rühren und zu unterschiedlichen Beurteilungen, Gefühlen und Zielsetzungen führen. Sind die Standpunkte jeder Konfliktpartei konträr und deutlich genug, leitet jede Seite ihr Verhalten ab und zementiert (je nach Führungshärte des Konflikts) den eigenen Standpunkt.

Unterschiedliche Interesse und Ziele sind der Nährboden für ein Konfliktfeld.

Unterschiedliche Interesse und Ziele sind der Nährboden für ein Konfliktfeld.

Klar wird, dass folgende Bedingungen erfüllt sein müssen, um von einem Konflikt sprechen zu können (Stangl, 2017):

Es gibt mindestens 2 Parteien (auch innerhalb nur einer Person)

Gemeinsames Konfliktfeld liegt vor (wo kein Schlachtfeld, da keine Schlacht)

Sie haben unterschiedliche Handlungsabsichten

Negative Gefühle sind vorhanden (Angst und Wut nähren Konflikte)

Es gibt gegenseitige Beeinflussungsversuche (auch über Dritte)

Konflikte nehmen viele Gesichter an und sind teilweise schwer zu erkennen. Wenn Sie also zumindest die Beteiligten, den Konfliktherd und Kontext ausmachen können, wird es Ihnen leichter fallen, „unterirdische“ Konflikte anhand kleiner Maulwurfshügel zu erkennen, bevor die Erde womöglich in sich zusammenfällt.

Einfacher ist der Umgang mit offen geführten Konflikten, z. B. der öffentliche Streit von alten Kollegen auf der Straße, nachdem diese sich den ganzen Tag am Arbeitsplatz bereits gegenseitig „aufgeheizt“ haben. Diese können, dem Kampf in einer Arena ähnlich, hitzig geführt werden oder zumindest im Nachklang in eine Diskussion mit Lösung münden. Auch Unter Kollegen, die sich noch wildfremd sind, können Konflikte in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Manche Menschen können sich einfach nicht riechen. Da braucht es eben nicht viel Zündholz, um einen Streit vom Zaun zu brechen.

Sorry, das war ein Missverständnis…

Stellt sich allerdings heraus, dass Sie gar keinen Interessengegensatz mit Ihrem Mitmenschen, Chef oder Kollegen haben, Sie also „auf der gleichen Seite“ sind, liegt kein Konflikt vor, sondern nur ein Missverständnis. Die Ursache dafür sind nicht selten fehlende, falsch oder falsch verstandene Informationen sowie nicht geprüfte Annahmen.

Ein Konflikt ist (wirklich) kein Problem

Der Konflikt unterscheidet sich von einem Problem, weil sich die Konfliktparteien in der Bewältigung der Situation uneins sind und teils stark emotional werden. Der dadurch verursachte Antrieb führt zu einer von Gefühlen getriebenen, aber hohen Handlungsbereitschaft. Das kann, aber muss der Situation nicht zuträglich sein. Das kritische Urteilen, das für die Problemlösung zentral ist, wird bei starken Gefühlen negativ beeinflusst oder gar unterdrückt. Deshalb ist Reue nach dem Streit nicht selten eine oft erlebte Folge. (Stangl, 2017)

Formen von Konflikt (mit Beispielen)

Das Ziel oder die Handlungsabsicht einer Konfliktpartei definiert den Konflikttyp. Ein Konflikt besteht selten aus nur einem Konflikttyp. Üblich ist, dass Konflikttypen und einzelne Aspekte dieser Typen sich in einem kombinierten Konflikt ausprägen. Diese Konflikttypen gibt es (Auszug, vgl. Stangl, 2017):

1) Wegkonflikt

Aufgrund unterschiedlicher Beurteilungen für den „richtigen“ Weg kommt es zu empfundenen Gegensätzen, auch wenn beide Parteien ein gemeinsames Ziel ins Auge gefasst haben.

Beispiel: Im Betriebsausflug geht es für Sie und Ihre Kollegen in den nahe gelegenen Wald. An einer Stelle müssen Sie einen Flussverlauf überqueren, um die nächste Raststätte zu erreichen. Ihr Chef gibt vor, die Brücke zu nutzen. Sie kennen die hoch gelegene, aber morsche Holzbrücke und schlagen vor, den breiten Fluss zu durchwandern, da alle Kollegen mit vor Wasser schützender Kleidung ausgestattet sind. Der Konflikt zwischen dem Chef und Ihnen liegt darin, die jeweilige Gefahr abzuschätzen. Im Wasser könnte die Flussströmung einen Kollegen mit sich reißen. Auf der Brücke könnte ein Kollege durchbrechen, in den Fluss fallen und sich schwer verletzen.

Lösung: Bilden Sie zwei Gruppen, die sich jeweils für einen Überquerung entscheiden. Nutzen Sie für beide Arten ein Seil, das die Kollegen miteinander verbindet. Während die Kollegen die Brücke überqueren, sollten die Kollegen im Fluss stehen, um im Falle eines Sturzes den Kollegen aufzufangen oder zumindest zu packen. Kommt es bei der Durchführung zu Komplikationen, brechen Sie den Ausflug ab.

2) Zielkonflikt

Die beabsichtigten Ziele unterscheiden sich bei den Parteien und sorgen für Reibung.

Beispiel: Sie sind sich im Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten über das Fortbestehen der Abteilung darüber uneinig, ob die Vorgabe eines höheren Umsatzes wichtiger sei als die Reduktion der verursachten Kosten durch Prozessoptimierungen.

Lösung: Legen Sie zuerst ein gemeinsames Ziel fest. Nur dann können Sie sich auf einen Weg einigen, der Sie dorthin bringt.

3) Ressourcen- und Verteilungskonflikt

Mit begrenzten Ressourcen sollen mehrere Ziele bewältigt werden. Wegen der nötigen Entscheidung für nur ein Ziel, beschwört man einen Ressourcenkonflikt herauf. Im Zusammenhang dazu steht der Verteilungskonflikt, der sich auf die empfundenen Gegensätze bzgl. der Nutzung von Ressourcen bezieht.

Beispiel: Dem „Problem des Handlungsreisenden“ ähnlich sollen Sie auf einer möglichst kurzen Reisestrecke (aufgrund begrenzter Zeit) alle 16 deutschen Hauptstädte durchqueren, um dort Ihr Produkt zu verkaufen. Sie beenden aber dort Ihre Reise, wo Sie sie begonnen haben. Welche Route ist die kürzeste?

(Mögliche) Lösung: Vom Startpunkt aus fahren Sie in die Stadt, die am nächsten gelegen ist. Das setzen Sie so fort, bis Sie alle Städte bereist haben und an den Ausgangsort zurückgekehrt sind.

4) Beziehungskonflikt

Sie können jemanden nicht leiden (Antipathie). Rein sachliche Differenzen werden zu persönlichen Anfeindungen. Auch unterschiedliche Rollenvorstellungen oder andersartige Erwartungen an eine Beziehung bringen diese Art von Konfliktherd zum Glühen.

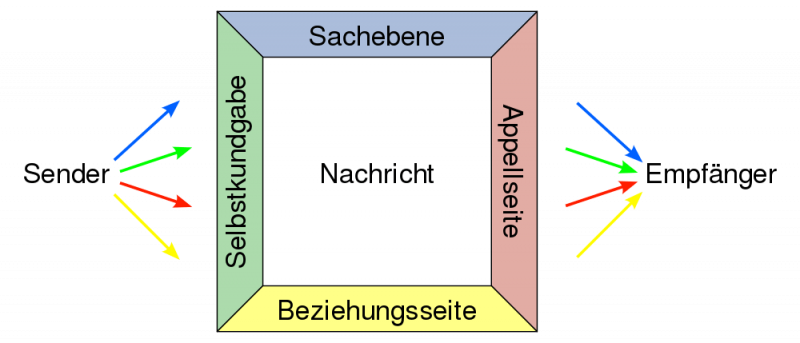

Beispiel: Ein bekanntes Beispiel ist das Ehepaar, das mit dem Autor vor der Ampel steht. Die Frau ist am Steuer und der Mann sagt: „Die Ampel ist grün!“ Sie antwortet: „Fährst du oder fahre ich?“. Was die Aussage ausdrückt, wird durch die vier Ebenen (Sachebene, Selbstkundgabe, Beziehungsseite, Appellseite) des nachfolgenden Vier-Ohren-Modells deutlich.

Lösung: Machen Sie als Frau dieses Beispiels deutlich, wie Sie die Aussage vom Mann verstanden haben. Angenommen, Sie hätten die Aussage als besserwisserisch oder arrogant verstanden. Drücken Sie dies aus und machen Sie klar, dass Ihnen wichtig ist, dass er Ihnen nicht reinredet, wenn Sie am Steuer sitzen, weil Ihnen wichtig ist, dass Sie selbst souverän Entscheidungen treffen.

Das Vier-Ohren-Modell

Vier-Ohren-Modell: Missverständnisse und Konflikte vermeiden, indem Sie die vier Ebenen einer Aussage beachten.

Vier-Ohren-Modell: Missverständnisse und Konflikte vermeiden, indem Sie die vier Ebenen einer Aussage beachten.

Für das allgemeine Verständnis von Konflikten ist ein Blick auf das Vier-Ohren-Modell hilfreich, das Sie wahrscheinlich noch aus der Schule kennen. Zur Erinnerung: Das Modell besagt, dass eine Aussage immer auf vier Arten ausgesprochen und empfangen werden kann:

Sachebene

Appellseite

Beziehungsseite

Selbstoffenbarung

Deshalb kann die Äußerung der Frau im besagten Ampelbeispiel also vierfach verstanden werden:

Sachebene: Ein sachlicher Hinweis, dass die Ampel gerade auf Grün geschaltet hat

Appellseite: Die Aufforderung an die Frau, loszufahren

Beziehungsseite: Der Mann möchte seiner Frau am Steuer helfen oder zeigen, dass er der bessere (aufmerksamere) Fahrer wäre

Selbstoffenbarung: Der Mann hat es eilig und ist entsprechend ungeduldig

Beziehungskonflikte sind tückisch, weil sie oft auf einer anderen Ebene ausgetragen werden und deshalb „getarnt“ sind. Verstehen Sie aber den Konflikt falsch, laufen Sie Gefahr, an der falschen Ursache anzupacken und beschwören im schlimmsten Fall einen Folgekonflikt herauf, der ebenfalls einen Deckmantel trägt.

Darüber hinaus ist ein komplexer Konflikt möglich, der verschiedene Konflikttypen in einem innehat. Dies kann passieren, wenn mit Sie den gleichen Menschen (Parteien) häufig in Konflikt stehen und negative Gefühle an diese Menschen koppeln. Der Konflikt gewinnt so eine Beziehungskomponente und kann im Autopilot den nächsten Konflikt einleiten.

So lösen Sie Konflikte

Indem Sie das Streiten vermeiden wollen, können Sie es auch heraufbeschwören. So wie ein Hund Ihre Angst vor ihm riecht, können Ihre Arbeitskollegen auch Ihren Unwillen für einen Streit spüren. Ein „angriffslustiger“ Kollege könnte Sie dann unvorbereitet in einen Streit verwickeln und Sie wüssten nicht, was zu tun ist. Wenn Sie z. B. ein Kollege wegen eines Fehlers aufzieht, den Sie in der Vergangenheit bei der Arbeit gemacht haben, sagen Sie zwar nichts dazu, aber Ihr Körper spricht. Dies nimmt Ihr Kollege zum Anlass, um weiter zu sticheln, bis Ihnen der Kragen platzt. Deshalb: Seien Sie vorbereitet mit Ihrem eigenen Notfallplan, um besser zu streiten und dem Konflikt aktiv zu begegnen.

Ihr S.O.S.-Plan für aktives Streiten

Einem Streit begegnen Sie proaktiv, wenn Sie vorbereitet sind. Wie eine Werkzeugkiste, aus der Sie sich bedienen, wägen Sie ab, welches Werkzeug jetzt am besten für den jeweiligen Konflikt geeignet ist. Nach Gerhard Schwarz gibt es verschiedene Arten, einem Konflikt zu begegnen, wobei der Konsens als das „Maß der Dinge“ gilt.

1) Flucht

Wenn Sie (aufgrund mangelnder Lebenserfahrung) den Konflikt scheuen wollen und die Möglichkeit haben, dem Kollegen aus dem Weg zu gehen, meiden Sie den Konfliktherd. Wie ein Kind, das sich durch sein auffälliges Verhalten eigentlich nach Aufmerksamkeit sehnt, wird sich der Kollege dann beruhigen, wenn ihm niemand mehr Aufmerksamkeit schenkt.

2) Kampf

Dem Gegenüber den Garaus machen, bedeutet im Job, sich den Kollegen schnell und dauerhaft zu beseitigen. Das geschieht durch Rufmord, Mobbing, fristlose Kündigung oder die Versetzung eines Kollegen an einen anderen Arbeitsplatz.

3) Unterordnung (des einen unter den anderen)

Jede Form von Hierarchie funktioniert durch Unterwerfung. Wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen sagt, dass Sie etwas tun sollen, das in keiner Weise den rechtlich erlaubten Rahmen sprengt, haben Sie dies zu tun. In einer Abstimmung beschließen die Teamleiter, dass die Teams neu gemischt werden. Für Sie heißt das, dass Sie auch mit neuen Kollegen zusammenarbeiten werden, die Sie persönlich nicht leiden können. Das müssen Sie hinnehmen und sich der Entscheidung unterordnen. Diese Form der Konfliktlösung kann zur Rebellion (siehe Kampf) führen, wenn der Vorgesetzte willkürlichen Entscheidungen trifft, die den Kollegen offensichtlich nicht zugute kommen.

4) Delegation (an eine dritte Instanz)

Den Streit mit Ihrem Kollegen kann nur ein Dritter lösen. Dieser erhält die Entscheidungsmacht und kann den Lösung des Konfliktes herbeiführen, wenn es eine richtige und ein falsche Lösung gibt und er die richtige findet. Weil Sie beispielsweise beim letzten Bürobrand Ihren Rechner noch schnell abgebaut und mit nach draußen genommen haben, um die Daten darauf zu retten, meint Ihr Kollege, dass Sie sich nicht an die Brandschutzordnung gehalten hätten. Der Brandschutzbeauftragte muss nun vermitteln und weist auf den jeweiligen Absatz der geltenden Brandschutzordnung hin, in der es heißt, dass das Gebäude umgehend zu verlassen ist und sämtliche Wertsachen an ihrem Platz zu lassen sind.

5) Kompromiss

Zur Lösung des Konflikts kommen Sie mit Ihrem Chef zur beidseitigen freiwilligen Übereinkunft, dass Sie zwar nicht mehr Gehalt bekommen, aber dafür 3 Tage mehr bezahlten Urlaub. Damit haben Sie und er auf Teile der jeweils gestellten Forderung verzichtet und eine neue Mittelposition gefunden, die das gemeinsame neue Ergebnis darstellt.

6) Konsens

Sie kommen mit Ihrem Chef zu einer übereinstimmenden Meinung, ohne dass es einen noch verdeckten oder offenen Widerspruch gibt. Bei der Gehaltsverhandlung haben Sie sich auf eine Gehaltserhöhung geeinigt. Im Rahmen dessen enthält der neue Vertrag aber auch keine Klauseln, die sich mit den mündlichen Aussagen beißen.

Eine dauerhafte Lösung ist das Ziel

Das Ziel ist eine wirkungsvolle, dauerhafte und vollständige Lösung des Konfliktes - ohne Nebenwirkungen und Nebenschauplätze. So wie dauerhafter Frieden. Entsprechend ist der erste Schritt die Deeskalation, z. B. das Einstellen von Kampfhandlungen oder zumindest der Abbau offener Aggressionen. Sind dann keine bzw. weniger Waffen gezogen, können im zweiten Schritt die Konfliktparteien an den Runden Tisch eingeladen werden, um die Kommunikation einzuleiten.

Der eigentliche Interessengegensatz wird im dritten Schritt herausgearbeitet sowie ein gegenseitiges Verständnis für das Interesse der jeweils anderen Konfliktpartei entwickelt. Dafür müssen die zugrunde liegenden Werte verstanden und geachtet werden. Nur dann kann aus dem Konfliktgespräch eine Lösung mit zwei Gewinnern entstehen.

Ideallösung: Beide Konfliktparteien sind sich einig und der gewonnene Konsens verbindet sie.

Ideallösung: Beide Konfliktparteien sind sich einig und der gewonnene Konsens verbindet sie.

Das Interesse der Parteien nach einer permanenten Konfliktklärung und der konstruktiven Fortsetzung des Kontakts mit dem Anderen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Eine übereinstimmende Meinung (Konsens) ist deshalb die erstrebenswerteste, weil nachhaltigste Konfliktlösung. Wird diese nicht erzielt, kann die friedlichste Lösung darin bestehen, das Fortbestehen eines Konflikts einfach zu akzeptieren und sich darauf zu einigen, dass man sich nicht einigen kann.

Fazit: Konflikte sind Teil des Alltags

Auf der Arbeit und im Privatleben kommen Sie an Konflikten nicht vorbei. Konflikte sind dabei nicht unbedingt schlecht. Sie drücken die Lebendigkeit von uns Menschen aus und zeigen, dass wir uns um Dinge sorgen. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig und manches Mal auch ignorant. Ein Konflikt muss nicht immer ausarten und blutig oder gar tödlich enden. Das hängt davon ab, wie sehr Sie in der Lage sind, Ihre Gefühlswelt zu moderieren oder moderieren zu lassen. Werden Sie aber bei all den Emotionen nicht kopflos, denn aus dem Affekt erfolgte Taten können schlimme Folge haben. Ein schlechtes Gewissen oder Reue können dann Ihr lebenslanger Begleiter werden.

Trotz Konflikten: Nähren Sie Frieden in Ihnen selbst, mit den Menschen um Sie herum, in Ihrer Heimat und auf der Straße.

Trotz Konflikten: Nähren Sie Frieden in Ihnen selbst, mit den Menschen um Sie herum, in Ihrer Heimat und auf der Straße.

Betrachten Sie Konflikte als Einladungen. Dann fällt es Ihnen hoffentlich leichter, diese abzulehnen. Wenn Sie aber keine Lust haben, zu streiten oder der Konflikt Ihre Energie nicht wert ist, beenden Sie den Konflikt am schnellsten, indem sie das Konfliktfeld verlassen. Nach dem Motto „Der Klügere gibt nach“ machen Sie sich dann aus dem Staub. Das kann durch eine „taktische“ Krankmeldung passieren oder durch die Kündigung bzw. Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz.

Ob Sie einem Konflikt beiwohnen, ihn anheizen oder ihm fernbleiben, Sie haben es in der Hand. Machen Sie von diesem Recht Gebrauch, wenn es darauf ankommt. Nach dem Ende des Konflikts wissen Sie, ob Ihre Entscheidung die richtige für Sie war.